|

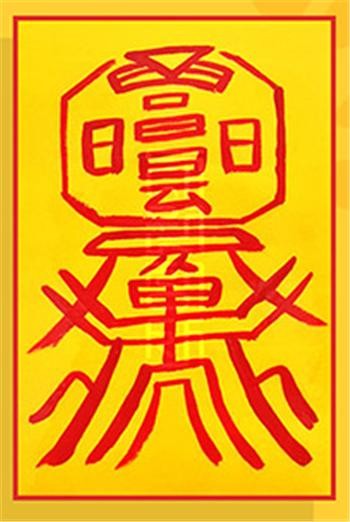

| ▲출세부적 |

수양은 전(田) 자를 택했다. 홍 씨는 아~! 이상하군요! “하늘에 해(日)가 하나만 있어야 하는데 둘이 있네요.” 전(田) 자를 쪼개면 날일(日+日=田) 자가 둘이니 한 나라에 왕이 둘이 있는 상(相)입니다.

홍 씨는 다시 한 번 짚어보도록 권했다. 수양은 같은 전(田) 자를 또 짚었다. 홍 씨는 말하기를 “이 전(田) 자는 입구(口) 자 4개가 모여 만들어진 글자로서 손님께서 숱한 구설에 오르게 될 것입니다.”라고 말했다.

수양은 이번에는 ‘뭐라고 말하는가 보자’하고 한 번 더 봐 달라고 하면서 같은 자인 밭전(田) 자를 또 짚었다. 홍 씨가 잠시 글자를 보더니 ‘왕이 될 상(相)입니다.’ 왕위에 오르는 과정에서 “장애 되는 요소를 제거해야 합니다.”라고 하자 수양대군은 “왜 밭전(田) 자가 임금이 된단 말이냐?” 묻자, 홍 씨는 “밭전(Ⅰ+王+Ⅰ) 자 좌우에 막힌 세로획(장애물)을 떼면 임금 왕(王) 자가 됩니다.” 수양은 얼굴 표정이 굳어지면서 묵묵히 그곳을 떠났다고 한다.

그 뒤에 과연 홍 씨의 말처럼 수양은 자신의 정적을 죽이고 단종을 몰아내어 왕위에 오르게 됐으니 홍 씨야 말로 신복(神卜)이라 칭하지 않을 수 없다. 한자점은 학문과 점술이 결합한 술법으로 주나라 때부터 있었지만, 미래의 예측이 맞지 않기 때문이다. 지금은 통용하지 않고 있다.

요즘 야당 유력한 후보자 윤석열의 손바닥에 쓴 왕(王) 자 부적(符籍)이라 폄하하는 대상으로 추락해 유감스럽다. 부적이란 소망을 빌거나 재액을 물리치기 위한 방편이며 어떤 신비한 힘이 있다고 믿기 때문이다. 과학 문명화 시대인 오늘날에도 세월호 리본, 편액, 벽조목, 네 잎 클로버 마스코트, 종교 마크(절·성당·교회), 달마대사 그림, 달러 지폐 휴대 등등 변신된 부적의 형태가 시대를 초월해 다양하게 존재한다.

뿐만 아니라 동학 창시자 최제우는 상제의 계시로 부적을 태워 먹고 몸의 상태가 좋아졌다 하고, 동학민이 병에 걸리면 상제에게서 받은 弓자를 종이에 써서 마시며 병의 치유를 기원했다. 증산교에서는 질병을 치료할 때 한약과 부적을 동시에 사용했다는 기록도 있다.

이런 사례를 볼 때 부적은 원시시대부터 현대까지 시대를 관통하며 존재했다. 그것은 한 공동체에서 오랫동안 관습적으로 사용하던 기호나 부호 또는 그림 등을 주술의 표상으로 만들어 놓은 것뿐이다.

|

| ▲ 이동환 풍수원전연구가 |

영국 호킹 박사는 “어떻게 미래를 만들 것인가?”라는 질문에 “고개를 숙여 발을 보지 말고, 고개를 들어 별 보는 것을 기억하라!”라고 조언했다. 神의 섭리도 중요하지만, 자연의 법칙이 우선 돼야 한다고 생각한다. 위드 부적(with charm)이면 좋겠다.