|

| ▲지난 2011년 가습기 살균제로 인한 폐손상 등으로 산모, 영·유아 등이 사망하거나 폐질환에 걸린 가습기 살균제 참사 등에도 생활화학제품에 대한 정부의 안전관리대책이 부족하다는 주장이 제기됐다. (사진=YTN 방송화면 갈무리) |

국민 생활에 밀접히 연관된 화학제품에서 유해 물질이 잇따라 검출되며 공분이 증폭됐음에도 이에 대한 관리책임의 꼭짓점 격인 환경부가 ‘생활화학제품 성분 공개’ 관련 사업 및 예산을 전혀 배정하지 않는 등 개선의지가 보이지 않는다는 시민사회의 지적이 이어지고 있다.

21일 환경운동연합은 “2019년 환경부의 화학제품 안전관리 사업 어디에도 ’생활화학제품 안전관리 자발적 협약‘ 이후 생활화학제품 전 성분 공개 관련 사업이나 예산이 편성되지 않았다”고 밝혔다.

이어 “‘생활화학제품 안전관리 자발적 협약‘ 이후 환경부가 생활화학제품 전 성분 공개 제도화에 대한 의지가 없다는 뜻으로 보인다”며 “지금까지 진행된 ’자발적 협약‘이 여론 눈치보기에 불과한 보여주기 식이었음을 스스로 인정하는 것”이라고 강하게 비판했다.

앞서 문재인 정부는 100대 국정과제 중 하나로 ‘국민 건강을 지키는 생활안전 강화’를 제시했다.

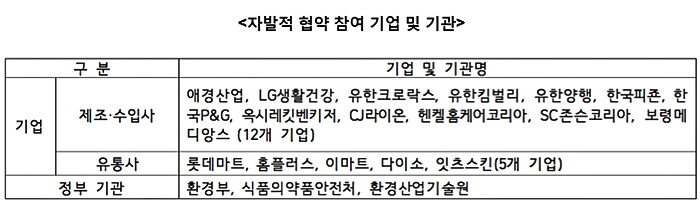

이에 따라 세부 실천과제인 ‘화학물질 유해성 평가 및 유해 정보 알권리 강화’ 조치 중 하나로, 2017년 2월 환경부와 식품의약품안전처는 옥시레킷벤키저 등 17개 생활화학제품 업체와 ‘생활화학제품 안전관리 자발적 협약’을 체결했다.

해당 협약 업체는 판매하는 제품에 포함된 전 성분, 기능 및 유해성 정보 등을 환경부(초록누리)와 식품의약품안전처, 해당 기업의 사이트를 통해 올해 말까지 공개해야 한다.

하지만 국민적 관심 속에 이끌어낸 유관 기관 간 자발적 협약 이후에도 진행 상황은 크게 미진한 것으로 드러났다.

환경운동연합에 따르면 지난 20일 기준 전 성분이 공개된 제품은 총 545종에 불과한 상태로, 협약 체결 17개 기업 가운데 특히 보령메디앙스‧잇츠스킨에서 판매하는 제품은 전무한 것으로 나타났다.

게다가 전 성분 공개 대상 생활화학제품 50종 품목 중 환경부가 관리하는 위해우려제품 18종만 공개됐을 뿐, 식품의약품안전처와 산업부에서 관할하는 전기용품 및 생활용품(13종), 비관리생활화학제품(10종), 위생용품(10종)은 전혀 공개되지 않은 것으로 알려졌다.

|

| ▲ 생활화학제품 성분 공개 관련 자발적 협약 참여 기업 및 기관.(자료=환경운동연합 제공) |

일각에선 지난 2년 간 정부가 진행해온 전 성분 공개와 관련해 협약 이행 여부나 진행 정도, 제품 안전관리 정책 등이 어떻게 반영‧활용되고 있는지 국민들은 전혀 체감할 수 없다는 불만이 나온다.

더 큰 문제는 2019년 환경부의 화학제품 안전관리 사업 어디에도 자발적 협약 이후 전 성분 공개 관련 사업이나 예산 편성 등이 없다는 지적이 나오고 있다는 점이다.

환경운동연합은 “자발적 협약 이후 생활화학제품 ‘전 성분 표시제’와 ‘전 성분 공개 및 함량 등록 의무제 도입’ 등 법제도 제정으로 이어져야 비로소 소극적 행정이라는 비난에서 벗어날 수 있을 것”이라고 주장했다.

최근 생활화학제품 관련 잇단 참사로 국내 관심도가 크게 높아졌음에도, 선진국 대비 한국 정부가 지나치게 소극적으로 대응하고 있다는 강한 비판의 목소리는 오랜 기간 끊이질 않았던 게 사실이다.

국회 입법조사처에 따르면 미국은 생활화학제품 성분을 생활용품 데이터베이스 홈페이지에 공개하는 것을 원칙으로 한다. 여기엔 제조사는 물론 제품명, 화학물질이 건강에 미치는 영향과 화학 성분의 대략적인 함량 등 내용까지 포함된다.

EU(유럽연합) 역시 생활화학제품의 전 성분 공개를 원칙으로 두고 있다. 기업 비밀의 범위를 ‘독성이 매우 경미한 것’으로 인정받은 제품으로 제한하고 있으며, 사전 허가도 필수 조건으로 한다.

환경운동연합은 “수천 명의 피해와 사망자를 발생하게 한 가습기살균제 참사를 겪은 정부가 내놓은 최소한의 대책인 생활화학제품 전 성분 공개마저도 기업의 자발적 협약에 묶여 반쪽짜리로 전락할 위기에 놓여 있다”고 강조했다.